Jürgen Todenhöfer – Gefangen in der eigenen Wahrheit

Es gibt Menschen, die einen durch Jahrzehnte begleiten, ohne dass man ihnen je begegnet ist. Jürgen Todenhöfer ist für mich so eine Person. Er war jahrzehntelang eine feste Größe in den Medien: in Nachrichten, Talkshows, Büchern – stets streitlustig, gebildet, mit der Aura des Unabhängigen. Anfangs wirkte das magnetisch. Hier war einer, der sich nicht einordnen ließ, der Risiken einging und Frontlinien suchte, um von dort zu berichten.

Irgendwann kippte dieses Bild. Nicht abrupt, sondern durch kleine, stetige Verschiebungen. Ich bemerkte, wie es mir schwerer fiel, ihm zuzuhören. Ich entfreundete mich auf Facebook, scrollte an seinen Posts vorbei. Heute macht mich sein Weg traurig. Er ist das Lehrstück dafür, wie man sich in einer Idee verheddert und am Ende an der Wirklichkeit scheitert.

Vom CDU-Rebell zum Parteigründer: Immer auf Kante genäht

Wer Todenhöfer verstehen will, muss seine extreme Spannweite sehen. Er war nie ein Mann der Mitte.

In den 70ern und 80ern gehörte er zum rechten CDU-Flügel, zur sogenannten „Stahlhelm-Fraktion“ – hart in Ton und Urteil, scharf in der Abgrenzung. Schon damals war Provokation das Prinzip. Später der Bruch: 2020 verließ er die CDU und gründete eine eigene Kleinpartei.

Im Kern blieb er, wer er immer war: jemand, der gegen den Strich bürstet und sich an Großkonflikten abarbeitet. Nur die Adressaten verschoben sich. Aus dem transatlantischen Konservativen wurde ein kompromissloser Kritiker westlicher Politik, besonders in der Nahostfrage und mit Blick auf Israel.

Kritik ist der Sauerstoff der Demokratie, das ist unbestreitbar. Entscheidend ist, wie sie begründet wird, welche Maßstäbe sie anlegt und ob sie der Realität standhält. Zu oft tat sie das bei ihm nicht.

Der Kipppunkt: Wenn Haltung zur Ideologie wird

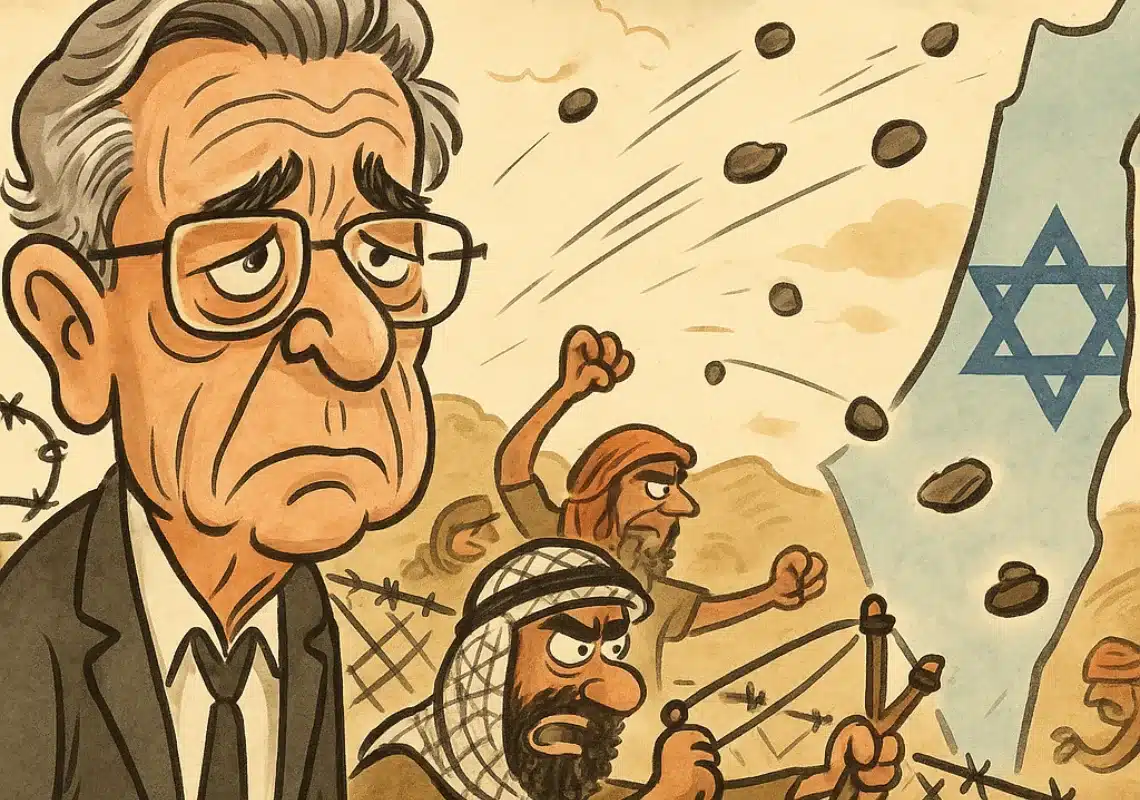

Ein Schlüsselmoment war für mich die Talkshow von 2014. Todenhöfer zeichnete Israel in Begriffen, die nicht nur vereinfachten, sondern entstellten.

Der Satz „Europäische Kolonie auf arabischem Boden“ ist ein Bild, das Geschichte und Gegenwart in ein völkisches Raster presst. Es feuert an, statt aufzuklären. An solchen Sätzen zeigt sich, wie eine Haltung zur Ideologie gerinnen kann: Alles ordnet sich dem eigenen Deutungsrahmen unter. Und je mehr die Wirklichkeit sich dem wehrt, desto schärfer wird die Rhetorik.

In den vergangenen Monaten wurde schmerzhaft sichtbar, wie sehr Todenhöfer in einer eigenen Welt lebt. Er reist nach Katar, trifft Basem Naim, einen Vertreter der Hamas, nennt ihn einen „Architekten des Waffenstillstands“ und verbreitet dessen Aussagen praktisch unkommentiert über seine Kanäle.

Man kann und soll mit allen sprechen, gerade im Krieg – aber man muss einordnen, prüfen, widersprechen, wo es nötig ist. Wer Publizist ist, trägt Verantwortung dafür, wie Worte wirken, besonders wenn sie von Tätern stammen.

Parallel dazu läuft in Deutschland ein Ermittlungsverfahren. Nach eigenen Angaben kam es in München zu einer Hausdurchsuchung, Geräte wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen beziehen sich auf seine scharfen Äußerungen zu Israels Regierungschef und Vergleiche, die juristisch heikel sind. Dass die Justiz prüft, ob eine Grenze strafbarer Relativierung oder Volksverhetzung überschritten wurde, ist kein Maulkorb, sondern rechtsstaatliche Routine – so unbequem das im Einzelfall auch sein mag.

An diesem Punkt zerfällt das alte Bild für mich endgültig. Nicht, weil jemand Israel kritisiert – das ist selbstverständlich erlaubt. Sondern weil der Maßstab verrutscht ist. Wer den 7. Oktober relativiert, wer Täter-Narrative ohne harte Kontexteinschreibung verbreitet, wer historische Vergleiche so zuspitzt, dass sie mehr verletzen als erhellen, der entfernt sich aus dem Kreis derer, die auf Aufklärung zielen.

Genau das war einmal Todenhöfers Anspruch: mehr sehen, näher dran sein, Unbequemes aussprechen. Heute wirkt vieles wie die Verkürzung eines Mannes, der nur noch bestätigt, was in seine Weltsicht passt.

Was bleibt: Traurigkeit – und eine leise Warnung an uns alle

Es wäre leicht, sich jetzt über ihn zu erheben. Mir ist nicht danach. Ich sehe einen älteren Mann, der offenbar keine Korrektive mehr an sich heranlässt. Vielleicht, weil die eigene Biografie – der Mut, die Reisen, die Wunden – irgendwann zur Begründung für alles wird. Vielleicht, weil die digitale Öffentlichkeit Applaus schneller spendet als Zweifel.

Wer lange im Sturm stand, spürt den Wind irgendwann als Selbstbestätigung. Aber das rettet niemanden vor Irrtum.

Mich lässt das mit Traurigkeit zurück. Und mit einer Frage an uns alle: Wie verhindern wir, dass Haltung zur Ideologie wird?

Vielleicht, indem wir uns Menschen bewahren, die widersprechen dürfen. Indem wir die eigenen Sätze an Fakten reiben. Indem wir die Versuchung meiden, die Welt in ein einziges Narrativ zu pressen – ob es nun westlich, antiwestlich, links, rechts, religiös oder säkular gefärbt ist.

Meinungsfreiheit heißt nicht, dass alles gleich wahr ist. Sie heißt, dass wir Raum haben, Wahrheit zu suchen – gemeinsam, widersprechend, respektvoll, ohne die Geschichte zu verbiegen.

Jürgen Todenhöfer hat viel gesehen. Vielleicht zu viel, um noch sehen zu wollen, was nicht ins Bild passt. Ich hoffe, er findet einen Weg zurück in die Wirklichkeit. Und wenn nicht, dann bleibt sein Weg eine Mahnung. Nicht an „die anderen“. An uns.

Entdecke mehr von Schimons Welt

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.